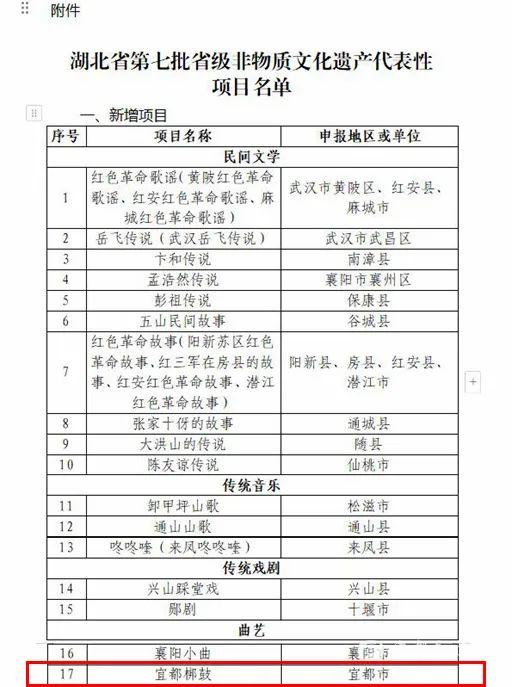

近期,湖北省文化和旅游厅公示了第七批省级非物质文化遗产代表性项目名单,我市非遗项目“宜都梆鼓”榜上有名。至此,我市省级非遗项目已达到4项。

宜都梆鼓

宜都梆鼓是流传于宜都市及周边地区的一种说唱艺术,其形式为表演者边敲击梆鼓、边说唱各种人物和故事,源自中国古老的打鼓说书。

表现形式

所谓梆鼓,其实包含了梆和鼓两种打击乐器。梆为硬木质、长方形的南梆子,有高、中音两件上下排列,音色清亮高亢;鼓为说书用的书鼓,音色较梆子柔和、坚实;梆和鼓一起搁置在一定高度的支架上,表演者手持两支木棒站立于梆鼓前,根据说唱内容击节伴奏,精彩演绎世间百态。

说唱内容

传统曲目有历史演义类如封神演义,武侠义士类如三国、十八好汉,传奇公案类如卖花记、双花记,道德风尚类如二十四孝、双教子,爱情故事类如天仙配、梁山伯与祝英台等;当代宜都梆鼓曲目繁多,紧扣时代脉搏,主题鲜明,如唱红亮、模范饲养员、谢亲人、军民鱼水情、打虎上山、红旗颂等。

演唱方式

宜都梆鼓在吸取唐宋以来“俗讲”“说话”“说善书”等传统文化样式基础上,采用宜都方言,融入古老的薅草锣鼓声腔、宜都民间吹打乐曲牌和当地民歌小调,是经流传演化而形成的独具风格特色的地方曲种。演唱可一唱到底,也可唱中夹白,还可唱、白、表、数兼而有之,或由乐队帮腔、答白互动,结构灵活,手法自由。

艺术特点

宜都梆鼓说唱并重,语言形象生动,唱词通俗押韵,说白散韵相间,表现手法灵活多样。如在曲目的情节发展、人物感情、景色描绘时常用“唱”的技巧表达;凡对话、旁白、武打描述等,则多用“念”的技巧。音乐板腔丰富,节奏灵活多变。唱腔在板腔体中融入了本地民间音乐曲牌,比如梆鼓声腔中的当家曲牌《清江河》就源自宜都民间吹打乐,还有《唢呐调》《一枝花》《倒采茶》《平水调》《甩腔》《数板》等,说唱中配以琵琶、二胡、扬琴、竹笛和唢呐伴奏。这些曲调世代相传,亲切优美,民众耳熟能详,因而认同感强,深受老百姓喜爱。

传承保护

近年来,我市高度重视宜都梆鼓传承发展,采取了系列扎实有效措施。

建立传承机制。积极构建完善的传承人体系,我市建设有宜都梆鼓剧团传承基地,现有100多个既有满腔热情,又有深厚功底的宜都梆鼓老艺术家、演员及传承人,通过师徒传承、集体授课等方式,确保技艺传承的连续性。

打造传承交流活动。定期开展宜都梆鼓传承座谈会、研讨班等,为传承人提供交流学习的平台,共同为宜都梆鼓的弘扬拓展新思路、新途径。

搭建展示平台。将宜都梆鼓融入到送戏下乡、文化和自然日遗产日、旅游节、活动周等大型群众文化活动150余场,为宜都梆鼓提供广阔的宣传展示舞台。

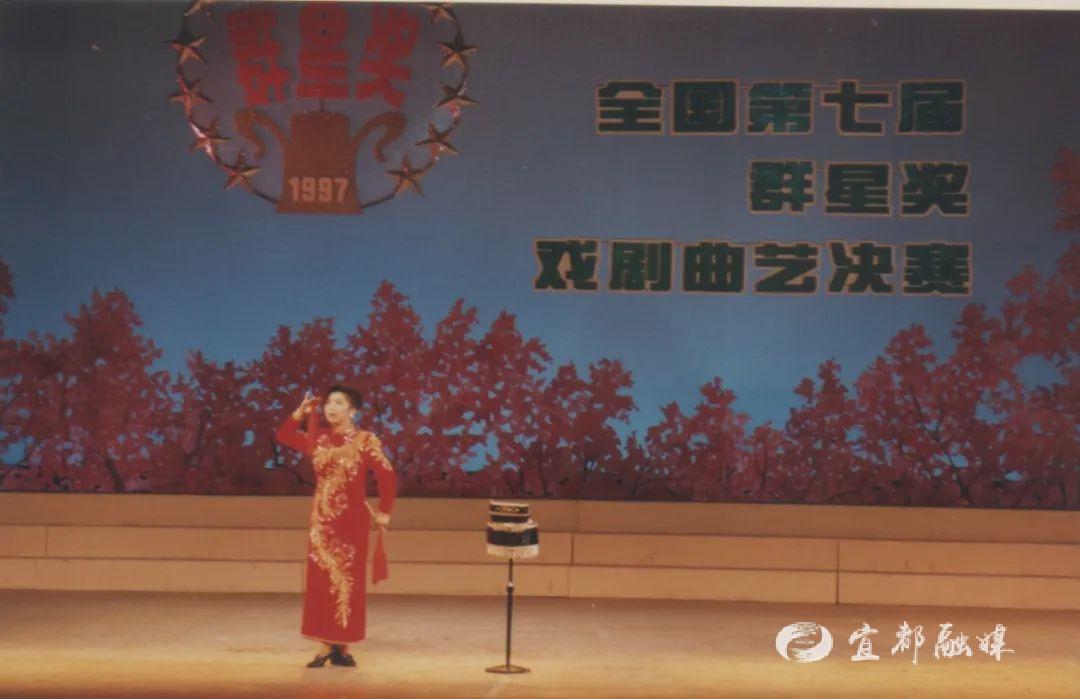

立足精品创作。围绕宜都梆鼓这一曲艺形式,结合时代特点和群众需求,创作反映现实生活、弘扬社会主义核心价值观的文艺精品。近年来,创作的宜都梆鼓《谜中情》入围全国群星奖,并参加全国第十一届中国艺术节决赛展演;《桔缘》获第三届宜昌艺术节群星奖曲艺类二等奖;《酸甜变奏》获第四届湖北艺术节“楚天群星奖”;《闷三口》获第四届宜昌艺术节“群星奖”曲艺类一等奖、第十六届湖北曲艺“百花书会”最高奖项——节目奖,并入围第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品展演名单。

下一步,宜都将继续围绕“宜都梆鼓”这一省级非遗项目,加强传承保护力度,立足精品文艺创作,充实宜都梆鼓传承体系,深入挖掘其内涵和价值,推动宜都梆鼓更好融入现代生活,在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

请输入验证码