——

聆听著名作家刘醒龙文学讲座随感

作者(右)与作家刘醒龙先生留影

有一年登华山,本可以出钱乘坐索车,可我固执地想体验一次脚踏西岳险关的奇妙之感。不料,随友登上山腰,瞧见前方石崖斧削、危峰兀立,时而伴有水雾弥漫、石阶湿滑,我心咯噔地双腿发颤起来。这时候,纵然胸怀行云流水、壁立千仞的无限风光,却也无心继续向上登攀,先前的勇气和自信全然丧失殆尽,最终败下阵来。

前几天应邀参加宜昌市“金书签”职工阅读创作班开班仪式,并在活动中有幸聆听著名作家刘醒龙先生讲座,起初的心境感受巧合,恰如当年登华山,觉得高不可企。后来听着大作家的课,面对仰视的文学之山,笔者非但少了“怯场”和“撤退”心理,反而更增强了学习先生及各路文学大家、在文创路上勇往直前的信心和力量。

作家刘醒龙

醒龙先生出生于古城黄州,现年68岁,中国作家协会小说委员会副主任、湖北省文联名誉主席。其作品曾获得茅盾文学奖、鲁迅文学奖、老舍散文奖、全国“五个一工程”奖,以及中国电影金鸡奖、百花奖和华表奖等。代表作有中篇小说《凤凰琴》《分享艰难》《挑担茶叶上北京》,长篇小说《圣天门口》《天行者》《蟠虺》《听漏》,长篇散文《一滴水有多深》《如果来日方长》,长诗《用胸膛行走的高原》等;其多部作品被改编为影视剧,或被译为英、法、韩、日、越南、印地、阿拉伯、波兰等语言出版。另著《刘醒龙研究》(共五卷)。

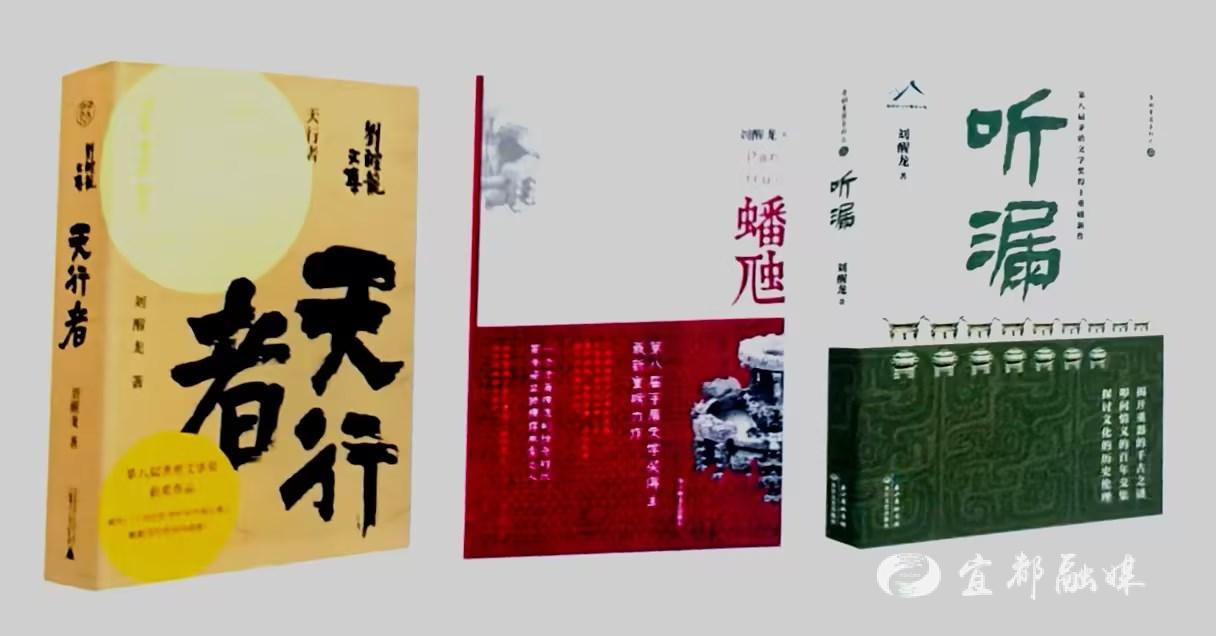

刘醒龙作品

仅看这一段文字简介,就足以让人蒙圈:无论个人单创还是团队合作,无论独自获奖还是众人奖项叠加,放在文创人眼里,取得如此闪耀的成就当属不可思议,更何况冠于先生一人之名下。不能不说,这是一个让人惊叹的文化现象,刘醒龙理应是天花板级大师。

怀着一种崇敬的心情,我一直想象着先生的伟岸和神秘。去年岁末有机会去恩施参加一次学校文化论坛,就是奔着活动方案中安排有刘醒龙讲座,遗憾的是那次先生因故未出席,只在论坛上播放了他的视频致辞。所以,今年这次我是早早赶往宜昌城区参加学习的。

近距离聆听著名作家讲学,对我来说也是大姑娘上轿——头一回。说实话,满以为大师水平高深,会讲一些很难揣摩的理论问题,毕竟过去也曾见识过学者上课。但这次有别于我的想象,原来公认的文学大家,也是如此情感丰富、如此顾及听众、如此低调接地气。

讲座现场座无虚席。刘醒龙先生以“考古问今,听漏人间”为主题,从“基层书记为何偏爱坐副驾出行”“南水北调丹江口的水为何到北方遇用户吐槽”“某教学点仅剩3名学生该不该保留”等三个问题入手,用作家独到的眼光“以小见大”观世界,并结合自己从工人到作家的奋斗历程与创作实践,分享他对工作、对写作心存敬畏,以及形成的严谨缜密和极致匠心,还强调经验与细节在文学作品中的独特作用,深入浅出阐述如何破解创作中遇到的困惑与瓶颈。

刘醒龙(左)与李华章先生亲切交流

在交流中,刘醒龙先生总是谦和地分享得失。他告诫文友们,文学创作讲究的是沉淀积累,写作者必须拥有耐得住寂寞、甘于坐“冷板凳”的精神,十年磨一剑;还要具备逆向思维和批判精神,具有刨根问底、一探究竟的追溯精神去创作。他以开篇“设问”为例,细解干部下基层“爱坐副驾”并非常人理解的“显摆”,而是便于透过更广阔的视野去察看路情、农情,以便及时解决实际问题;南水北调终端用户出现“浑水”,经调查发现与北方地下水管道有关,因“南水”浸泡后的管壁酸碱度中和反应所致,而非水源地水质问题等。

刘醒龙先生强调,凡事写作,不落俗套方可立于不败之地。他现身说法,结合已出版的“青铜重器三部曲”之第一部《蟠虺》和第二部《听漏》,详解其深入一线观察体验的经历,并以独特的考古视角和深沉的作家思考,开拓性地深刻揭示文学与考古界的紧密联系和自然融合,为受众读者呈现出一个具有神秘魅力的新奇的文学世界。

大作家也没忘勉励文学爱好者,干事不怕慢就怕“站”。写作者就要不停去写,要有写到手软“不觉累”的精气神。他举例,一文友当年见到自己曾表示信心满满,欲写一部“某某题”小说;十年后见到他仍在表态想写这一本,就颇觉奇怪地问:“何不动笔,十年不是可写几本书了吗?”听后,我想起《论语》上的一段趣话:“棠棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而。”子曰:“未之思也,夫何远之有?”大意是,棠棣树花上下翩然摇摆,并非我不思念你,而是因为住得太远,喻为心中想念而客观不能。孔子听后便规劝他,恐怕是心里没想吧,倘若真的有念想怎会嫌远。醒龙先生反问那位“只想不干”的文友,其深意不正与此暗合吗!一件事会不会让你行动,关键取决于有否那一份决心。这跟热恋中的双方所持的态度同理。

在分享创作经验时,先生还谈到写作不一定非得有书面提纲,但一定要打好“腹稿”,设计好的每一个阶段性目标必须做到心中有数。他以荣获茅盾文学奖的长篇小说《天行者》为例,谈到书中以主人公张英才为代表的一群底层人物,从民办教师转正为公办教师,从边缘进入主流,所经历的打拼、奋斗的人生三个阶段目标清晰、关联,讲述20世纪90年代民办教师们,在极其艰苦的条件下为农村学生“传道授业解惑”的故事。在谈到细节为作品增色的技巧时,先生仍坚持以例为证。他喜爱军事题材的作品,便描述了一个典型细节:体重仅40多公斤的柔弱女性,拼死从战场背负100多斤的重伤员脱离危险,其中巨大的精神力量和艰难的脱险过程,令人难以想象。他认为细节决定成败,抓典型细节必须确保生动、鲜活、形象的特征,既要突出强烈的时代感、画面感,又要充满可信的血肉性、烟火气。

先生还以《西游记》等名著为例,就作品打磨、完善、前后一致等写作的规范性问题,一一进行诠释,现场听众深受启示。

刘醒龙先生为读者签名

短短数小时,不可能全面了解醒龙先生,但有一点我是坚信的,那就是:凡事若从内心认同有价值,能从骨子里生出一份至诚至爱来,那世上就没有什么事不能办成。同时,我也悟出一个道理,只有懒于修道或无所作为的人,才会找出那些装饰得堂皇的理由,来欺骗自己或他人,实则是浪费自己的生命。诚心勤于修道,何愁室远?

过去读刘醒龙的书,便能想见他的为人、他的学识、他的高度;当今读先生的书,便能感受他的灵气,感受他涉猎领域的广度和深度,感受他文字透出的韧度和温度。虽难至,然吾心向往之。

活动结束,笔者也在会场徘徊流连,久久回味,不舍离去。

(文中图片由作者提供)

请输入验证码