建党100周年安保维稳誓师大会。

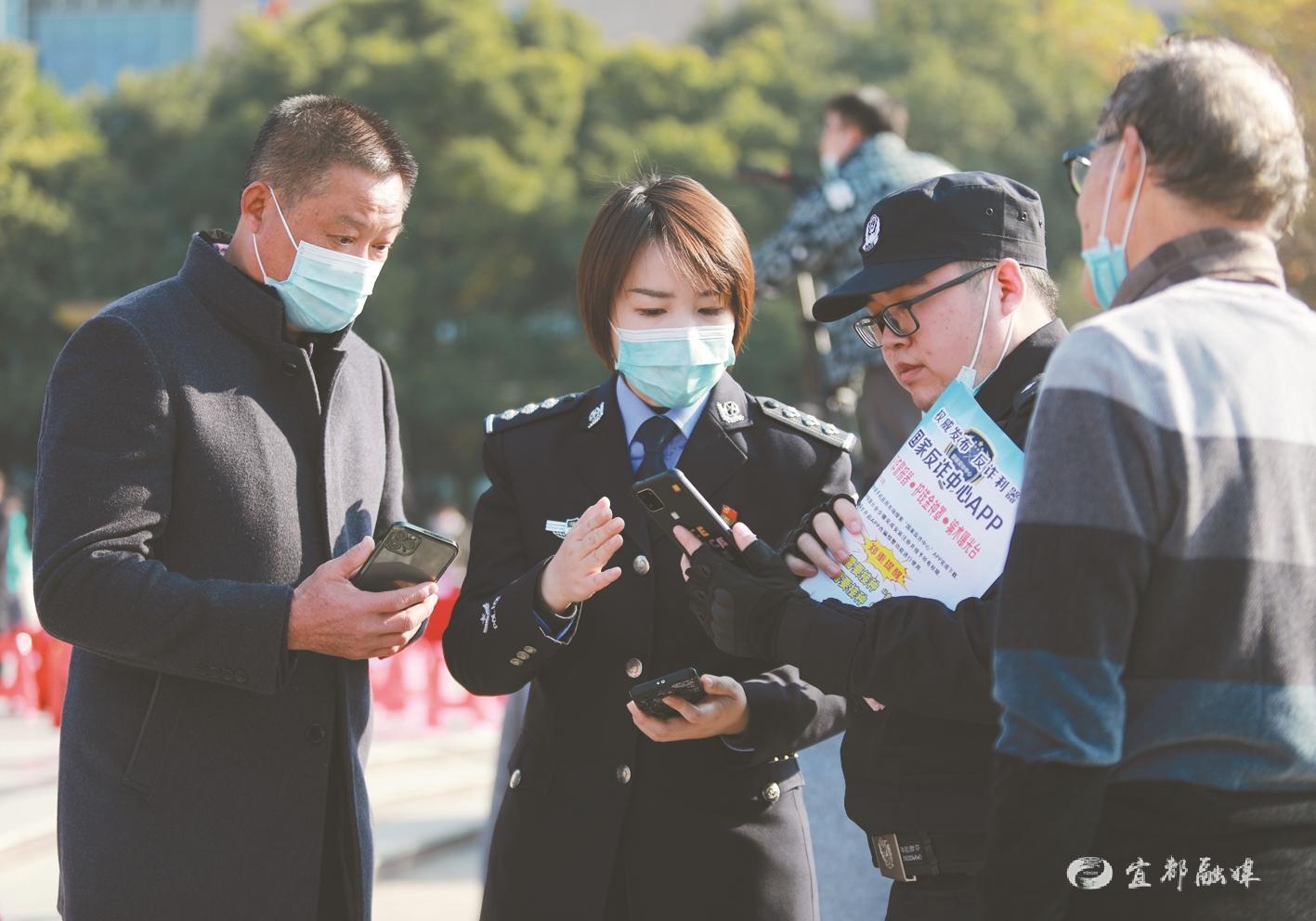

公安民警走街串巷开展“反电诈”宣传。

建立“警格对接”的社区警务工作模式,让基层社会治理更精细。

宜都市道德法治宣讲团成员——荣耀宣讲团点亮“道德法治”之光。

平安建设志愿服务走进乡村开展宣传活动。

技术人员正在城市大脑主机房进行调试。 (王昌明 摄)

2021年12月15日,平安中国建设表彰大会在北京举行,宜昌被评为“2017—2020年度平安中国建设示范市”。

这是继2013年和2017年后,宜昌第三次捧回“长安杯”。

“长安杯”,取“长治久安”之意,是原中央综治委2005年首次设立的全国社会治安综合治理最高奖,2021年变更为平安中国建设最高奖。

悠悠万事,民生为本。

从2005年首次被评为全国社会治安综合治理优秀市,到三度蝉联“长安杯”,平安宜昌建设,用20年的跨度,向城市和人民作答。

连续20多年实现“五无”目标

一个城市,必须连续三届(每4年为一届)被评为“全国社会治安综合治理先进集体、优秀市(地、州、盟)和全国平安建设先进县(市、区、旗)”后方能参选“长安杯”。

极为严格的参评条件,彰显了这块“金字招牌”的含金量,专家这样形容:“得到它相当于要当连续三届的‘奥运冠军’,12年坚持不懈的努力才能换来这份殊荣。”

宜昌市委、市政府高度重视平安宜昌建设,扛牢“第一责任”,成立市委书记任组长、市长任副组长的平安宜昌建设暨市域社会治理现代化建设领导小组,建立党建引领基层社会治理领导小组和13个专项治理组,形成“1+1+13”体系,强化制度管理、协同共建,全面营造平安建设良好氛围。

党政强推,唯干唯实唯先。坚持以思想破冰引领平安宜昌建设干在实处、走在前列,努力打造平安宜昌建设升级版。

久久为功,善谋善作善成。截至目前,宜昌已连续20多年实现无重大群体性事件、无重大公共安全事件、无重大恶性社会治安事件、无重大暴力恐怖袭击事件、无重大负面网络炒作事件的“五无”目标,“雪亮工程”、政法智能化等经验在全国交流,获全国首批法治政府建设示范市等荣誉,涌现出“全国最美警察”王劲松等一批政法英模。

到边到底,三治融合

横向推进到边。宜昌建立起国家安全人民防线,健全维护政治安全和反邪教协调机制,建立日报告、“5+N”坐席研判、社会稳定风险评估等机制,成立6个平安稳定工作专班。

探索建立县级政法委书记领导“大三长”负责制等,专项斗争以来打掉涉黑组织15个、涉恶犯罪集团33个。

建成市社会组织公益园,构建社会组织服务体系,培育社会组织2548家、备案管理社会组织8486家。抢抓全国试点契机,上线“宜心健”,加快社会心理服务体系建设。

纵向贯通到底。大力建设市县乡村四级综治(网格)中心,全市划分11332个网格,建立五级网格化管理服务体系,协调处理矛盾纠纷,参与社会治理。

每天早晨,宜昌市西陵区常刘路社区网格员雷亮,都会在辖区业主交流群里分享反电诈信息和最新的疫情防控信息。开展“无电诈”社区创建以来,宜昌近年累计破获电诈及黑灰产业链案件2629起,精准拦截劝阻110万人次。

2021年11月22日,《宜昌市既有住宅加装电梯管理办法》发布,为宜昌众多老旧小区的改造提供遵循。这是宜昌“三治融合”治理的典型案例。

加强社会治理立法,建立社区(村)、小区群众“三约四治”自治体……党建引领下的自治、法治、德治“三治融合”基层社会治理实践,正在激活城乡管理“末梢神经”,探索基层之治可复制推广的“宜昌经验”。

科技支撑,创新社会治理

2021年11月12日,宜昌“城市大脑”数字底座正式上线。这是智慧宜昌建设近十年来具有里程碑意义的一页。

构建城市大脑,推进各类数据资源全量汇聚、共享融通,建设城市运营数字底座,通过海量存储、高效计算等技术,推动政府运行一网协同、民生服务一网通办、市域社会治理一网统管。

实施筑堡工程,以社区(村)为单元,搭建服务人本化、设施场景化、应用数字化、反应网格化架构,系统营造邻里生活、公共服务、健康医疗、全面学习、文化休闲、创新创业、平安法治、城市安全八大应用场景,全面提升基层组织战斗力、凝聚力、向心力,更好便民、利民、惠民。

设施统建共用,数据集中归集,全市融通共享。通过科技赋能,让社会治理更便捷、更高效。

推进政法业务协同,健全“密防快反”机制,构建信息化、立体化社会治安防控体系,实现重大风险智能预警、治安态势智能感知、重点人员智能管控。推进小区安防系统与公安平台对接,对高危人群和违法犯罪人员及时预警预防。

开展“平安校园”人像布防,重点人群信息实时推送学校及辖区派出所妥处。宜昌先后上线服务功能102项,通过数据智能匹配、精准划定学区学校;实时研判疫情态势,高峰期日筛查分析200余万条防疫数据。

有问题,找“宜格服务”

基层是成事之基,社会治理成效决定平安城市建设成败。

“楼道出口被一辆小车堵住了,哪里可以查到司机的电话?”

“家里水电气出了问题,哪里可以找到维修人员?”

“小区发现异常情况,如何第一时间反映?”……

进入新时代,“平安”的内涵与外延不断发展,群众对“平安”的需求,拓展到衣食住等社会生活各方面。

党的十九届六中全会强调,要践行以人民为中心的发展思想,不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。

2011年起,宜昌在全国率先推行网格化服务管理新模式,全市按照行政区域划分为1.1万余个网格,每个网格配备一名网格管理员,每人配备一部安装“社区E通”APP的智能手机终端,负责公安、综治、人社、民政、计生、城管、食品安全七项信息采集和综合服务。“格格”们敲门入户,收集社情民意,将矛盾排查关口前移到社区、网格、楼栋。

2020年以来,针对新形势下社区治理难题,宜昌市委政法委顺应信息化时代潮流,统一构建了掌上社区服务中心——“宜格服务”平台。依托平台,实现了网格化服务管理向互联网延伸拓展。群众足不出户,就可以在手机上进行咨询,在线报事,直接查询包括社保、医保、住房、健康等信息。

如今,“宜格服务”已成为宜昌市民日常生活中的重要部分,一条条居民求助、咨询的信息,通过网络空间的交互,得到迅速解决。

法治,让城市更美好

党的十八大以来,宜昌市委、市政府始终将法治政府建设作为全面依法治市的重点任务和主体工程纵深推进。

2017至2020年,宜昌法治建设绩效考核连续4年全省第一,跻身全国首批、全省唯一的全国法治政府建设示范市,法治政府建设交上一份令人满意的成绩单。

法治政府建设非一朝一夕之力,需要持之以恒,久久为功。领导干部带头尊法学法守法用法,宜昌运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定的能力不断提升,法治成效正在逐步显现。

行政决策坚持依法

翻开宜昌依法治市年鉴,一项项落地有声的实践,将法治贯穿到了整个决策全程。

1月13日,宜昌市西陵区窑湾乡唐家湾路建投菜市和塘悦舍店满是购物的市民,此前该店因平价、便民、小清新迅速走红网络。

干净、整洁的菜市得益于城区菜市场规划、建设及经营行为统一规范管理。2019年,该市谋划《宜昌市城区菜市场管理办法》,并提交市司法局进行合法性审核。

这项直接关系到广大市民“菜篮子”的政府规范性文件,被市司法局提出了七大项1100字的修改意见,让起草部门大吃一惊。

宜昌市商务局法规科相关负责人坦言,为起草文件他们研究了大量的法律、规定,也借鉴了一些先进地区的经验,经过长时间的准备,没想到还会有这么多漏洞。

2019年6月,宜昌首创合法性审核专用章,统一审核意见文本格式,强化决策合法性审查,所有决策事项一律由市司法局开展合法性审查,未经审查或者审查未通过一律不上会。

市司法局相关负责人说,任何一条决策都应有严格的法律法规和政策支撑,为了确保《宜昌市城区菜市场管理办法》合法,工作人员一字一句抠细节,一条一款找问题。

最终,办法作出修改,顺利通过市政府决策,以政府规范性文件施行,避免了与上位法冲突、与中央政策相悖、出现部门权责不清等法律风险。

7部地方性法规促善治

自2016年行使地方立法权以来,宜昌市人大常委会、市政府依法组织制定了7部地方性法规、6部市政府规章,护航经济社会高质量发展。

法律是治国之重器,良法是善治之前提。良法解决了一批城市管理中“老大难”问题,切实提升了老百姓的幸福感和获得感。

被誉为宜昌“母亲河”的黄柏河,是长江一级支流,承担着宜昌7个县市区200万居民供水、100万亩农田灌溉的重任,随着城镇化进程加快和矿产资源开发力度不断加大,黄柏河流域废水排放、养殖排污等问题日益严重。

2018年2月16日,历时一年多制定的地方性法规《宜昌市黄柏河流域保护条例》,经湖北省人大常委会批准正式施行。与此同时,宜昌市还出台了《黄柏河东支流域生态补偿方案(试行)》,在黄柏河流域探索建立生态补偿制度。自此,全面拉起黄柏河流域保护的法治“高压线”,黄柏河流域保护由“有章可循”上升为“有法可依”。

过去樟村坪镇沿河布设的矿山堆场一度成为黄柏河流域水生态安全隐患。如今,该镇积极履行黄柏河流域生态保护的属地责任,矿山企业纷纷关停,当地村民也主动谋求转型,变“卖矿石”为“卖空气”“卖山水”,纷纷吃上了“旅游饭”。

没有法治环境就没有营商环境

“原本已做好打持久战的准备,没想到,事情这么快就解决了。”日前,宜昌市中级人民法院成功调解一起工程款纠纷案,为企业省下至少6个月的诉讼时间和近50万元的诉讼费用。

此前,宜昌某大型建设集团公司因其全额垫资承建的工程款及利息4000余万元无法追回,诉至宜昌市中级人民法院。立案庭法官在了解相关情况后,迅速引导该建设集团公司走涉企立案“绿色通道”,优先办理立案。从追回损失的立场出发,组织原被告企业进行诉前调解,多次沟通终于促成双方达成一致。

企业发展等不得、拖不得,宜昌建立涉企案件“绿色通道”,对市场主体起诉或者申请保全、执行案件实行优先办理,防止因案件审理时间过长而拖瘦、拖垮企业。

政府讲法治,企业得福祉。2021年宜昌发布法治化营商环境评价指标体系,将优化营商环境工作全面纳入法治化轨道,明确了提升水平的总体要求、主要任务和推进方式,设置了5个一级指标,18个二级指标,69个三级指标,推进营造稳定、公开、透明、可预期的法治化营商环境。

聚焦重点内容开展法治督察考核,宜昌对14个县市区(含宜昌高新区)和12个市直部门开展了实地督察,对于发现的问题全面反馈到被督察单位,并限期报告整改落实情况,确保法治化营商环境重点任务落地落实。

据了解,该市27个试点纳入省优化营商环境改革先行区名单,数量全省第一,政务环境第三方评价全省第二,获评全省营商环境标杆城市。

经省委依法治省办综合评审,“六多合一”改革、“夷陵一家亲”智慧服务平台入选全省20件创新案例,入围数量位居市州前列。

审批事项少了,办事速度快了,政务环境优了,执法效能高了,宜昌为各类市场主体架起了一张“防护网”,让企业经营更有安全感。

启动市域社会治理试点攻坚

桃花岭居民有了“红色管家”

1月7日,走进宜昌市西陵区云集街道桃花岭社区桃花苑小区,温暖的阳光下,文化墙新颖亮眼。进出小区的居民,脸上洋溢着幸福。

“小区面貌焕然一新,得益于‘红色管家’。”面对改造后的居住环境,小区业主宋洪清赞不绝口。

她口中的“红色管家”,就是西陵区推行的“党建主导型业委会”。

怎么改、改哪里、居民全程参与。宋洪清说,改造后的小区乱搭乱建被拆除,停车位也增加了,还安装了健身器材,开设了党员活动室,曾经的“脏乱差”小区蜕变成和谐安居小区。

“党建主导型业委会”就是把党支部建在小区,并在楼栋建立党小组、党员中心户,以党建为主导,让交叉任职的小区综合党支部、业委会、物业公司三位一体。以“小区党组织+业委会+物业公司”为基础,建立居民协商议事平台,让小区居民、物业公司、业委会、志愿者、小区包联负责专干、社区网格员6支队伍参与小区治理和建设。

居民足不出户就能享受各类社会服务,是宜昌基层治理成效的生动体现。

2021年,宜昌市委政法委开展市域社会治理试点攻坚年行动,强化基层联动,实现“小事团队服务不出网格、大事联动化解不出街镇、要事网上联通司法确认、全程心理辅导法律咨询”。

“宜格服务”对接大数据平台,建立楼栋关照微信群,引入人工智能技术,102项服务事项可线上办理。

发挥西陵区、夷陵区试点示范带动作用,推广宜都“诚信小积分激发治理大能量”、枝江社区治理“红管家”、西陵“党建主导型业委会”、秭归“幸福小区”建设经验。

数说宜昌

2021法治宜昌

◎ 出台便民和优化法治化营商环境措施894条

◎ “我为群众办实事”累计征求意见建议1500余条

◎ 推动解决群众“急难愁盼”问题1.03万个

◎ 排查“6+N+1”违规问题669个,并全部整改

◎ 聘请23名政法工作监督员,对宜昌政法机关执法司法活动常态监督

◎ 排查调处矛盾纠纷25465件,化解25206件,成功率99%

◎ “雪亮工程”视频探头资源与社会治理一体化平台对接联动,136所学校周边环境实现智能预警

◎ 推广安装“国家反诈中心APP”逾140万人

2022奋斗目标

◎ “一社区(村)一警(辅警)”覆盖率100%

◎ 全民法治宣传教育知晓率达80%

◎ 人民群众对社会矛盾纠纷调解工作满意度实现80%

◎ 群众对宜昌平安建设满意度实现96%

◎ 市级平安示范社区创建率实现70%

◎ 建设50个示范“智慧平安小区”

请输入验证码